2025年5月、航空自衛隊の練習機が墜落するという痛ましい事故が起きてしまった、愛知県犬山市入鹿池。

音だけで聞くと「イルカ」?と思った方もいらっしゃるのではないでしょうか?

そこで、入鹿池の由来と歴史をしらべると、地域一帯に怖い話があることが分かりましたので、書いていきます。

入鹿池の由来

もともとは蘇我入鹿の領地だった

農林水産省の資料によると、この地域は蘇我入鹿の領地であったため入鹿村と呼ばれ、入鹿村にある池のため、入鹿池と呼ばれているようです。

入鹿池の歴史

愛知県犬山市に広がる「入鹿池(いるかいけ)」は、日本有数の農業用ため池として知られる、自然と歴史が融合したスポットです。池の周囲は飛騨木曽川国定公園内に位置し、四季折々の風景とともに、地域の農業と防災を支えてきた重要な施設です。

入鹿池ってどんなところ?

入鹿池は、江戸時代初期に築かれた人工のため池で、総貯水量は約1,847万立方メートル。

満濃池(香川県)と並ぶ国内屈指の規模を誇ります。犬山市や小牧市、丹羽郡へと水を届ける灌漑の要であり、2010年には農林水産省の「ため池百選」、2015年には国際かんがい排水委員会の「世界かんがい施設遺産」にも登録されました。

池の周囲には博物館明治村や尾張富士などもあり、観光スポットとしても人気。ボート遊びやワカサギ釣りが楽しめるほか、尾張パークウェイや県道が整備され、アクセスも良好です。

400年近く前から続く、壮大な農業開発プロジェクト

築造の背景

江戸時代初期、尾張地方では新田開発が活発化していました。高台に位置する小牧台地や楽田原などでは水が不足していたため、大規模なため池の建設が必要とされました。

そこで立ち上がったのが「入鹿六人衆」と呼ばれる地元の有志たち。彼らは「銚子の口」と呼ばれる谷間をせき止め、現在の入鹿池を作るという前代未聞の構想を立ち上げ、藩へ請願。結果として、尾張藩の直轄事業として着工されました。

工事の苦労と技術

工事は1632年(寛永9年)から本格化しましたが、幾度も堤防が決壊し、困難を極めました。そこで呼び寄せられたのが、堤防築造の名手・甚九郎。彼は「棚築き」というユニークな技術で、96間(約175m)の「百間堤」を完成させました。

水の出入口である「杁(いり)」の工事には一宮の大工・原田兄弟が関わり、巨大な水門の建設にも成功。こうした人々の努力によって、入鹿池は完成に至りました。

入鹿池の功績と苦難

完成後、入鹿池は高台の農地を潤す主水源となり、周辺では活発な新田開発が行われました。藩は功績のあった六人衆に苗字帯刀や土地を与え、役職を世襲とするなど、高く評価しました。

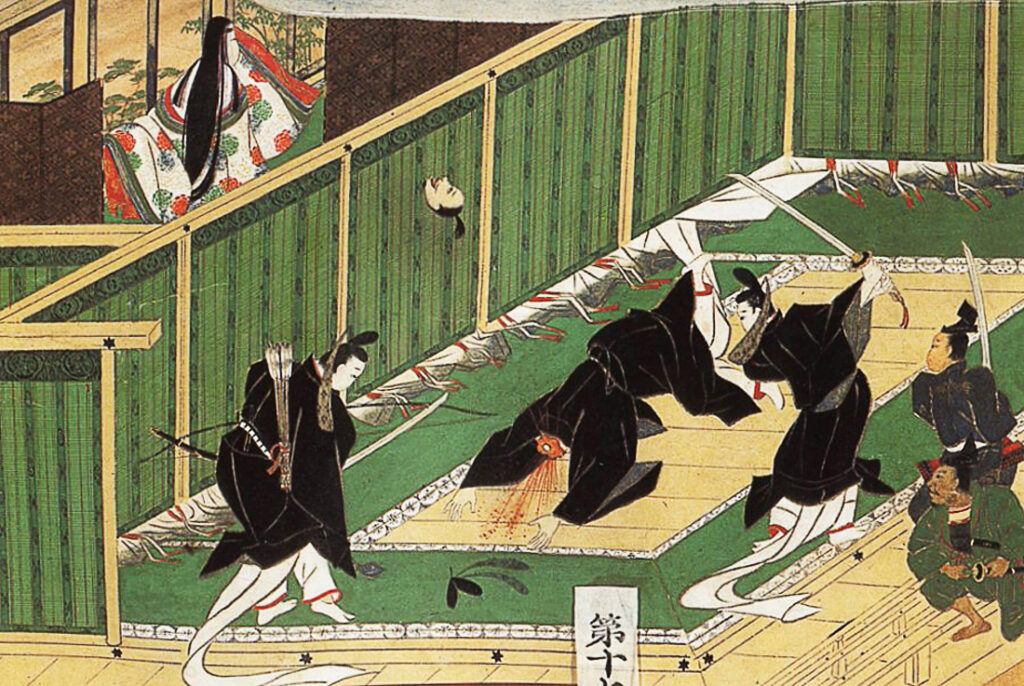

しかし、災害は避けられませんでした。1868年(明治元年)、大雨によって「百間堤」が決壊し、「入鹿切れ」と呼ばれる大惨事が発生。774人もの命が奪われ、133の町村に被害が及びました。

現代の入鹿池

その後、入鹿池は洪水対策の重要性が再認識され、1977年から始まった防災ダム整備事業により、1991年には安全性が向上。現在では農業用水だけでなく、災害抑制にも貢献するインフラとして活用されています。

入鹿池にまつわる心霊スポット・噂

1.「入鹿切れ」による水死者の霊

明治元年(1868年)に起きた「入鹿切れ」で、774人以上(記録によっては900人以上)が溺死したとされ、その大量の犠牲者が「未だ成仏できていない」という話が残っています。

- 深夜になると水面から手が出る

- 溺れた霊がボートに乗っていると肩を引っ張る

- 湖面からうめき声が聞こえる

といった体験談が、釣り人や地元の若者から語られています。

「入鹿切れ」にまつわる不思議な昔話

その年は、四月から雨が降り続き池の水は増える一方でした。「こんなに降り続いては堤防は大丈夫だろうか。」近くに住む人たちが、心配して見回りをしていると、大きな馬が水を飲んでいました。

公益財団法人 愛知・豊佳真陽水振興会「水にまつわる昔話:入鹿切れ」 https://www.aitoyo.or.jp/folklore/iruka/

「馬が水をひと飲みすると池の水が二メートル位下がっていくぞ」

「ありがたい。あれが話に聞いた池の主であろう」

人々は驚ろきながらも大層喜びました。

しかし、雨は容赦なく降り続き、池の水もどんどん増えていきました。ある日、ものすごい大きな音がしたので、みんなが外に出てみると、大きな腹をした二頭の馬が天に昇っていくのが見えました。そのとたん、入鹿池の堤防が切れてしまったのです。

2. 「百間堤(ひゃっけんづつみ)」付近の怪異

池をせき止める「百間堤」は、入鹿切れの決壊地点でもあります。心霊現象の目撃情報が多い場所のひとつです。

- 夜間、堤の上を和装の女性が歩いている

- 堤の上から人影が飛び降りるが、音がしない・消える

- 何者かに背中を押された感覚がする

などの報告があるといわれています。

3. 旧・入鹿村跡地とその伝承

現在の入鹿池は、かつて存在した入鹿村を水没させて造られた人工池です。「村を潰して造られた池には祟りがある」と、昔から言われてきました。

- 水中に沈んだ鳥居や墓石が見える時がある

- 古びた太鼓の音が水面下から聞こえる

- 池の底に、かつての村の建物がそのままあるという噂も

これは「水没した村=祟りの地」という日本各地にある類型的な怪談の一つとも言えます。

4. 深夜のボート事故の話

地元では、「夜にボートを出すと帰って来られない」という話も根強くあります。

- 深夜にボートで釣りをしていた男性が行方不明に

- 後日、ボートは発見されたが本人は池底に沈んでいた

- 生還者の証言では、「水面を歩く人影を見た」との話も…

5. 博物館 明治村に関連する噂

池畔にある「博物館明治村」も、一部の建物が移築された本物の古建築であることから、いくつかの怪談話が存在します。

- 撮った写真に謎の人影が写る

- 誰もいないはずの家屋から足音がする

- 見学中に突然寒気を感じて吐き気をもよおす

といった体験談がネット上にも散見されます。

注意

- これらはあくまで 都市伝説や噂レベルの情報 であり、真偽は不明です。

- 実際に訪れる場合は、立入禁止区域に入らない・夜間に無断侵入しないなど、マナーを守ることが大前提です。

まとめ:入鹿池は「歴史あるエピソードの宝庫」

入鹿池は、農業と防災に多大な貢献をしてきた重要な施設である一方、深い歴史と災害の記憶が重なった場所でもあります。そうした背景が、心霊スポットとしての噂を生む要因になっているのかもしれません。

「歴史×怪異」の視点で歩くと、入鹿池周辺の見え方もまた変わってくるはずです。